プロの目で厳選した原料を仕入れ、納得した商品だけをご提供いたします。

当社は、品質管理・衛生管理に万全を期しております。

具体的には、以下の取り組みを行っております。

- 原材料の選定に厳格な基準を設け、安全性を確認した原材料のみを使用しています。

- 食品の製造・加工・保管・輸送において、衛生管理を徹底しています。

- 従業員に対して食品衛生に関する研修を実施し、衛生管理の意識を高めています。

これらの取り組みにより、お客様に安心・安全な商品をご提供できるよう努めております。

製品情報

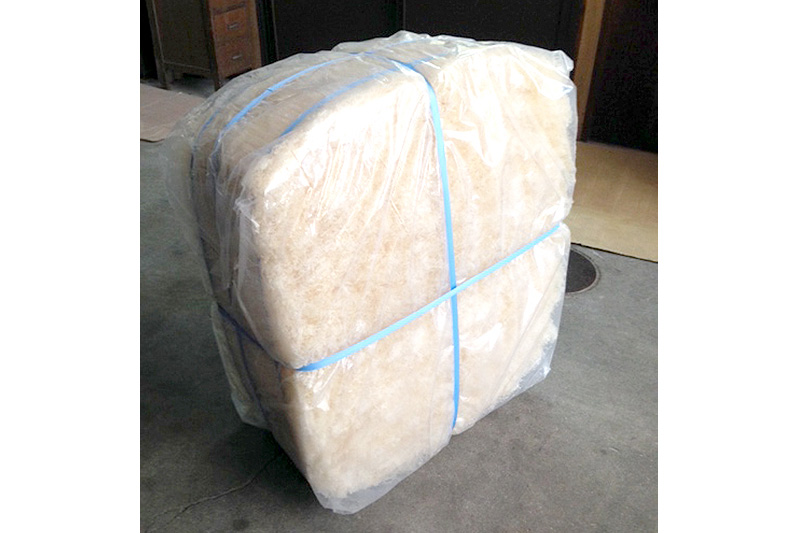

細寒天(糸寒天)

和菓子用・羊羹・海藻サラダ用

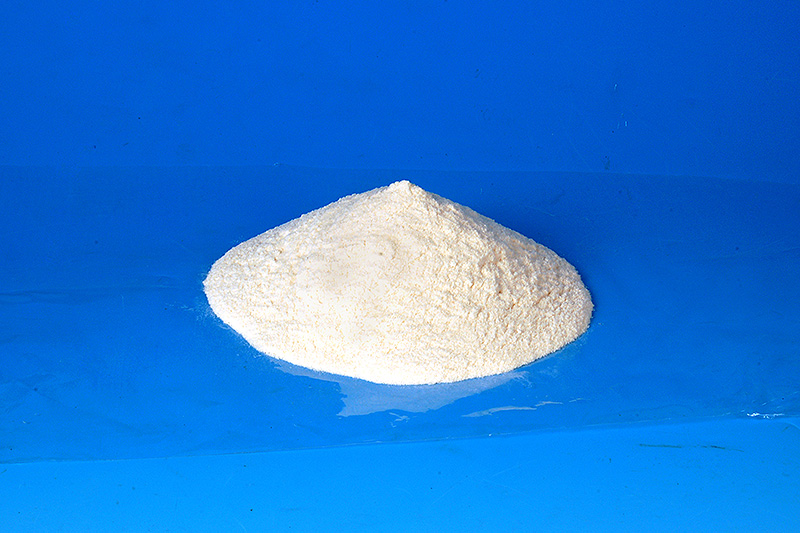

粉末寒天

水羊羹・ゼリー菓子・培養基用

角寒天(棒寒天)

和菓子用・家庭料理用

天草(各種)

トコロテン用・海藻(天草・尾胡草)

寒天について

寒天は煮溶かすと網目状の構造を形成し、冷やすとその網目状の構造が固まってゼリー状に固まります。

また、低カロリーで食物繊維が豊富なことから、ダイエットや健康志向の食材としても注目されています。

寒天には以下の健康効果が期待できます。

※効果には個人差があります

- ダイエット

- 便秘解消

- コレステロール値を下げる

- 高血圧予防

- 血糖値を下げる

- 骨粗鬆症予防

- むくみ解消

- 老化防止

寒天の誕生秘話

時は平安時代、遣唐使と共に船に揺られ海藻の煮汁を固めて作る「ところてん」の製法が中国から伝わってきました。

寒天の歴史は京都・伏見が発祥の地であり約400年と言われています。

時は流れ1658年江戸時代初期、徳川4代目将軍家綱公の時代の冬の日、薩摩藩主の島津候が参勤交代の途中に山城の国伏見の御駕籠町(現在の京都市伏見区)にある美濃屋太郎左衛門が営む旅館「美濃屋」に宿泊したことから寒天の歴史は始まります。

美濃屋のおもてなしの料理の中にテングサを煮て作ったところてん料理がありました。その際に残ったところてんの一部を外に捨て置いた所、真冬の寒さで夜のうちに凍結し、日中は解凍され、数日間放置しておくと乾燥して干物になりました。

太郎左衛門はこれを興味本位で水と一緒に煮て放置してみると、ところてんより白く、当時のところてんと比べて海藻臭がしないところてんでした。

これが寒天製造方法の最初の発見で、その後種々の研究の末、寒天の製造方法を発見するに至ったと伝えられています。

※諸説あり